أختي غنى دائمًا تردد، منذ أن تنهض من الفراش انتقالًا إلى مائدة الفطور، وبلا سبب واضح: “رح أموت من الزهق”. وتقول: “مملين” عندما تغضب من البيت: “مملين انتو ع فكرة”. غنى ليست الأولى التي تربط الملل بالموت، هناك كثيرون مثلها. فان غوخ، مثلًا، كتب ذات مرة لأخيه ثيو يقول: “أفضل أن أموت من الشغف على أن أموت من الملل”.

أما أنا، فأفكر في المرة الأولى التي شعرت فيها بالملل بالمعنى المتعارف عليه: الناتج عن تكرار أو غياب الترفيه. لا أستطيع. الدراسة لم تسبب لي مللًا، ولا إعادة قراءة كتاب، ولا تناول البيض كل يوم على الفطور. حتى الجلوس على نفس الكرسي في ديميتريز، وخوض الأحاديث مع صديقي إبراهيم، أو محادثاتي اليومية مع أمي أمل (أفضل أم في العالم)، لم تُشعرني بالملل. وهي كذلك، لم تضجر ولا مرة واحدة من تعبيري اليومي عن سخطي وغضبي (وأنا أعلم أني محظوظة). في الحقيقة، أنا إنسانة لدي وفرة من الحظ — في كلا الاتجاهين.

في عمان كنت أختبر الملل في أشكال أخرى. مثلًا، على هيئة غضب. أشعر بالملل من تصرفات السائقين الذكور غالبًا في طريقي للعمل، من الكذب، من النفاق.. إلخ. أشياء كهذه تُشعرني بالغثيان. سينيكا، الفيلسوف الرواقي الروماني، وصف الملل بالغثيان العقلي، وقال إنه يجلب الكآبة لصاحبه، لذلك فالتعامل معه يقتضي الإنقاذ لا الإنكار، والمواجهة لا الإلهاء.

أما هنا في إسطنبول، ولأن كل مدينة تحمل شكلًا خاصًا من الضجر، فإن هذه المدينة رغم صخبها وحيويتها تثير في داخلي مللًا من نوع خاص. ليس مللًا رماديًا، بل أقرب إلى شعور بالامتلاء الزائد بلون أخضر. كأن كل التفاصيل تحاول أن تبهرني دفعة واحدة، فأنكمش إلى رغبتي في الصمت. الملل ليس دائمًا غياب شيء، أحيانًا هو حضوره المُفرط. في كل مكان بحر، في كل مكان معلم، في كل مكان شيء عليك تجربته. هذا الحضور الكثيف لكل شيء يشعرني بالاختناق. يجعلني أقاوم الخروج من باب البيت، رغم أني “مختارة إسطنبول”، كما تسخر والدتي. أعرف المدينة حقّ المعرفة منذ زمن بعيد.

بالنسبة لي، الروتين لا يزعجني، لا يثير مللي، بل يمنحني نوعًا من الأمان. تكرار النشاط لا يقتلني، بل يحتويني. الملل الذي أعرفه شخصيًا لا يولد من التكرار، بل من الفراغ، من كثرة الخيارات. أشعر أحيانًا أني لا أملّ، بل أدخل طبقات متعددة من الشعور باللاجدوى: أُصاب بالملل الباحث، الملل الرافض، وربما أحيانًا ملل لا أعرف له اسمًا.

عرف البشر الملل في فترات مختلفة، لكنهم لم يطلقوا عليه الاسم ذاته. ما نسميه اليوم بالملل بالانجليزية Boredom كانت له أسماء أخرى: فتور، سأم، غثيان، ميلانخوليا. بعض الحضارات لم تكن تملك حتى كلمة له، مثل شعوب أستراليا الأصلية الذين عاشوا حياة تعتمد على اللحظة وتفادي المخاطر، فلم يملكوا وقتًا للضجر. في المقابل، أظهر التاريخ الأوروبي أن الضجر كان مرتبطًا بتطور المجتمعات الحديثة، بصعود الفردية، بانحسار الإيمان، وبالروتين الذي فرضه العصر الصناعي.

وجدير بالذكر أن كلمة Boredom ظهرت لأول مرة في رواية لتشارلز ديكنز في القرن التاسع عشر.ر

في كتابه “تاريخ حي للملل”، يقدم بيتر توهي عرضًا غنيًا لتاريخ الضجر، مصنفًا إياه إلى نوعين: الأول عابر، يأتي في مواقف معينة، كحفلات طويلة أو طعام مكرر أو محادثات مملة، وهو نابع من التكرار المتوقع. والثاني أكثر تعقيدًا: ضجر مزمن أو وجودي، لا يرتبط بحدث معين بل بفراغ داخلي لا تملؤه الأنشطة أو الترفيه. هذا النوع يدفع البعض للبحث عن محفزات قوية للهروب من الشعور، أحيانًا حتى عبر المخاطرة، أو الإدمان، أو الأذى الذاتي، وهو ما يفسر سلوكيات كثيرين يعانون من انعدام التحفير (أو الدوبامين) طبعا هناك حمى منتشرة عبر الانستغرام عن كيف تفجر الدوبامين وإلخ.

ويشير توهي إلى أن الملل ليس حكرًا على الإنسان بل أن هناك بعض الحيوانات، حين تُحبس في بيئات رتيبة، تُظهر علامات تشبه الضجر: قلة الحركة، النوم المتكرر، النظر بفراغ، أو حتى سلوكيات إيذاء ذاتي. وهو ما تؤكده قطتي يافا فهي تبدأ بالتمطط وعدم التحرك عندما نكون منشغلين ولا نلعب معها.

عودةً إلى شخصيتي المفضلة على الإطلاق ، فان غوخ، الذي لم يكن يملّ من الحياة، بل كان “يتعفن” مللا دون ريشته وألوانه. في رسائله، نقرأ رجلًا يرى أن الزمن يسلب الأشياء بريقها، وأن الألوان القديمة لم تعد تضيء كما ينبغي، إلا إذا أشعلها بفرشاته. كان يعيد خلق العالم بفنه وألوانه كي لا ينهار معه.

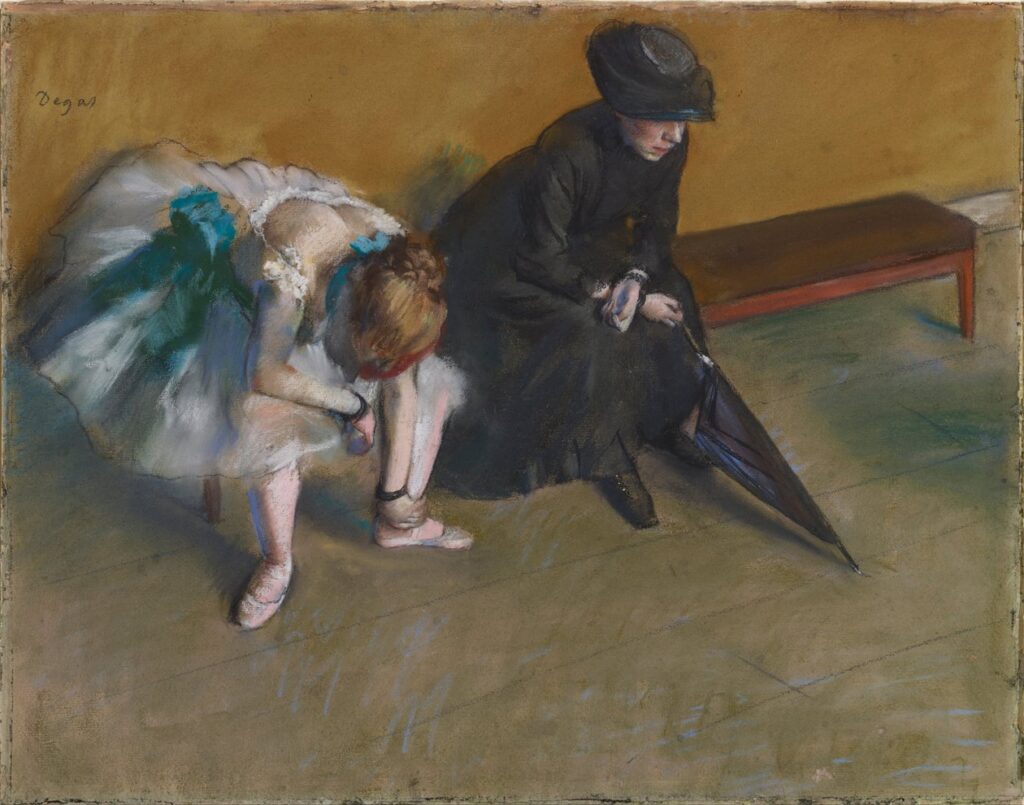

تأملًا في لوحات الرسام الفرنسي إدغار ديغا الذي رسم الكثير من راقصات الباليه، تظهر لوحته “الانتظار”، راقصة باليه بثوبها الأبيض تجلس متأهبة، وبجوارها امرأة أخرى بملابس داكنة تقابل الزمن بنظرة باردة. لا حركة. لا ابتسامة. اللحظة متجمدة على شفير الملل. لا شيء يحدث، وهذا هو بيت القصيد. تعبير الوجهين، اختلاف المرأتين، يوحدهما شيء واحد فقط: الملل كحالة بدنية ونفسية مشتركة.

وهكذا، نفهم كيف يكون الملل أحيانًا بداية. بداية تململ، فبحث، فثورة، ففن. أو بداية انسحاب. أو سؤال. أو حتى نهاية ملوّنة.

الملل في الأدب كان حاضرًا بين العديد من الشخوص. هولدن كولفيلد في «الحارس في حقل الشوفان» لم يكن مجرد مراهق ساخط، بل روح ملّت من الأقنعة. وفي الأدب الروسي، تتجلى واحدة من أكثر صور الملل تطرفًا في شخصية “أوبلوموف” التي ابتكرها إيفان غونتشاروف. رجل يملك كل ما يمكن أن يجعل الحياة قابلة للحركة: الإرث، الراحة، والرفاه. لكنه يختار الثبات. لا بسبب مرض، ولا فقر، ولا فقد. بل لأنه ببساطة لا يرغب بفعل أي شيء. أوبلوموف لا يرفض العالم، بل ينسحب منه بكل هدوء. غرفته تصير كأنها قارة أخرى لا تُخترق، وسريره وطن. حتى الحب، حين يطرق بابه ذات يوم، يرحل لأن صاحبنا لم يُحرك إصبعًا للاحتفاظ به. يبدو الملل هنا ليس حالة طارئة، بل نظام حياة كامل، أو ما بات يُعرف لاحقًا بـ”الأوبلوموفية” فلسفة اللاجهد أو حق “الإنسان في الكسل حتى الموت السعيد”، الذي يجد في السكون طمأنينة لا تُفسَّر. أوبلوموف لم يُقاوم الملل بل اعتمده كخيار.

من الأدب وحتى رائدي الفضاء، تخيل أنه حتى عند الخروج من الأرض للفضاء يُصاب الإنسان بالملل، أعتقد أنه من الممكن أن تسعمل غنى هذه المعلومة لتحاجج بابا الذي يقول لها “كيف زهقانة مبارح أخدتك مشوار، وين بدك تروحي ع القمر” مع الأسف هناك احتمال عال بأنه نعم ستصاب بالملل تماما. ف في عام 1982، وبعد أيام قليلة فقط من انطلاقه في رحلته الثانية على متن المحطة الفضائية “ساليوت 7″، كتب رائد الفضاء الروسي فالينتين ليبديف في مذكراته: “بدأ الروتين الممل”. رغم أن مركبته كانت تنطلق بسرعة 17,900 ميل في الساعة في مدار الأرض، فإن الإثارة تبخرت سريعًا، وحل محلها ضجر كثيف لا تُنقذه لا النجوم ولا انعدام الجاذبية. كان الفضاء شاسعًا، لكنه بلا جديد. وما بدا للآخرين حلمًا، صار له يومًا قابلاً للقياس، مكررًا، متطابقًا. تجربة ليبديف تعكس أن الملل لا يرتبط بالبيئة بل بدواخلنا. إذا فحتى الهروب من الأرض لا يحررنا من أنفسنا.

رائد الفضاء كريس هادفيلد، في المقابل، واجه الملل وهو يطفو فوق الأرض. قال “إن الملل يصيب فقط المملين”. لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا؛ فحتى في الفضاء، حيث الأرض حلم بعيد، هناك لحظات فراغ تحتاج لتأويل فالملل قد يكون بوابة.

وليس من الغريب أن الملل كان يومًا موضوعًا يحظى بمهابة في الحضارات القديمة. إحدى المدن الرومانية القديمة أقامت نصبًا لرجل يُدعى تانونيوس مارسيلينوس لأنه -حسب النقش- خلّصها من الملل. لم يُعرف كيف، لكن ما نعرفه أن الشعور بالفراغ لم يكن تافهًا.

قلنا أن الملل قد يكون بوابة ولكن نحو ماذا؟ هنا ندخل العالم السياسي والرقمي. زبغنيو بريجنسكي صاغ مصطلح “Tittytainment” والذي ذكره د.مصطفى حجازي “رضاعة التسلية” ليصف كيف يُخدر ملل الشعوب بالتسلية الخفيفة كي لا تثور. الملل في عصرنا لم يُحلّ، بل أُعيد تغليفه وبيعه بطريقة أسهل. وأصبح استهلاك التسلية هو الدواء الذي يمنعنا من طرح السؤال الحقيقي: لماذا نشعر بهذا الفراغ؟ ولربما علينا أن نطرق جدران البوابة؟

في تجربتي الشخصية، عرفت كل درجات الملل. عرفت الضجر الهادئ، والبحث الحائر، والسخط الغاضب، والانقطاع الصامت. عرفت أيضًا ما وصفه هايدغر: الملل بوصفه حالة وجودية، مزاجًا أساسيًا، لحظة تُعرّي فيها الحياة من زيفها وتواجهنا بحقيقتها العارية. ربما لهذا السبب كان والتر بنيامين يرى أن الملل هو مقدمة للخلق، وأن الفلاسفة من كيركغارد إلى هايدغر إلى شوبنهاور، لم يكتبوا عن الملل إلا حين خافوا من أن يتحول إلى رفيق دائم. بعضهم وصفه بالغثيان، وبعضهم قال إنه أداة تطهير داخلي.

قد لا يكون الملل عدونا، بل مرآة مقلوبة نرى فيها أنفسنا دون أقنعة. قد لا يكون فراغًا بل بداية. بداية سؤال، بداية كتابة، بداية ثورة. الملل فهو ليس سمًا دائمًا، بل ترياقًا مؤلمًا. ما لم نُطفئه بتفاهة جاهزة أو برضعة، قد يدلّنا على ما يستحق أن نعيش من أجله.